有的地方认为,行为人不留过夜资金或卡内不留余额的行为属于异常因素,表明其对虚拟货币交易的风险和可能收到问题资金有比较深刻的认知,可以据此推定其主观“明知”

与虚拟货币交易相关的罪名主要有“帮助信息网络犯罪活动罪”“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”“非法经营罪”“组织、领导传销活动罪”等,2021年9月《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》发布后,虚拟货币交易出现了线下交易的趋势,罪名也扩展到了“抢劫罪”“抢夺罪”“非法获取计算机信息系统数据罪”。

我们在办理此类案件过程中,发现刑事诉讼各参与方对行为人主观“明知”的认知和理解差异较大,本文就以“帮助信息网络犯罪活动罪”为例展开:

帮助信息网络犯罪活动罪是《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设的罪名,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

1、有的仅以“行为人听说过某平台上有H钱(问题资金)、或某平台交易虚拟货币可能收到H钱、或交易虚拟货币可能收到H钱”推定行为人主观上构成“明知”。

有的仅以行为人听说过这种“泛化的可能性”来推定行为人 的主观明知,实践中主要有三类:一是行为人听说过某某虚拟货币交易平台上有H钱;二是听别人说过在某某虚拟货币交易平台上出售虚拟货币收到过H钱;行为人听说从事交易虚拟币就可能收到H钱。

当然,单纯的口供并不稳定,也容易出现翻供的情况,同时,说服力也不是那么强。因此,有的地方做地更细致一些,比如将社交软件的聊天记录等电子数据作为佐证。

2、有的仅以“行为人之前交易虚拟币被银行风控冻结过(公安止付冻结)”推定行为人主观上构成“明知”。

绝大部分地方,都会以行为人历史上交易虚拟货币导致的“冻卡”情况作为认定主观“明知”的重要因素,一方面,行为人的“有罪供述”已经附卷,另一方面,行为人的冻卡情况,通过系统查询或卷宗调阅(异地协同)就可以取得书证等客观证据,不怕行为人抵赖或“翻供”。

有的则考虑地更为细致周密,比如还会结合行为人被冻卡后的反应和心理变化,认定行为人因交易虚拟货币导致银行卡冻结后因害怕拘留等原因不敢联系冻结机关解决、反而更换银行卡继续交易的这种行为,属于主观上的“放任”,足以推定行为人主观“明知”。

也有的认为,仅有前述亮点依旧不够充分,还应结合被冻卡的数量和次数,加以区分。但在司法实践中,各地在冻卡数量和次数方面,还并没有统一可执行的标准。

链通刑辩出差前做核酸

3、有的地方在“推定”行为主观上是否明知时,会着重考察行为人是否有“测卡”行为。

有的认为,听说过从事某个行业的活动可能会收到有问题的资金,或先前的行为是否导致银行卡冻结,都过于笼统,认定行为人主观明知,应当着重考察行为人在行为时或行为前后的主观(心理)状态。

因此,行为人是否有“测卡”行为,就成为了认定是否“明知”的关键。所谓“测卡”,是指行为人在交易虚拟货币前,通过小额转账或消费方式测试银行卡(VX或ZFB)的状态是否正常,言外之意,就是通过测试,发现银行卡冻结的,就会更换其他银行卡,即行为人知道从事虚拟货币交易收到H钱的可能性很大,而且“测卡”行为贴近虚拟货币交易的行为发生时,能够更为精确地反映行为人届时的主观状态和心理。

有的认为,行为人“测卡”这种异常行为表面,其对交易虚拟货币可能收到H钱的认知是深刻的,作为守法公民,应当审慎,应停止交易;若行为人继续交易,则放任了收到问题资金的发生,就可以推定其主观明知。为此,通行为人的银行流水和转账(消费记录)也被用来佐证,以达到“铁证如山”的效果。

4、有的认为,仅考察虚拟货币交易前的“测卡”行为是不够的,还应当考察虚拟货币交易后,是否有“资金过滤”的行为。

所谓“资金过滤”是指,行为人在出售虚拟货币时,已经意识到可能收到问题资金,但主观上依旧放任这种结果的发生,继续交易,在交易完成后,又将出售获得的资金,进行提现、频繁划转或转到理财,以规避资金的冻结或逃避监管。有的地方认为,行为人这种躲避追踪的事后行为,足以表明其对收到H钱是有深刻的认识的,加之银行流水、转账和提现记录等证据,可以达到“铁证如山”的效果。

5、有的认为,行为人不留“过夜资金”也可以推定其主观“明知”。

所谓“不留过夜资金”是指,行为人出售虚拟货币后,不敢将资金留在卡里,甚至有一种不过夜的说法。有的地方认为,行为人不留过夜资金或卡内不留余额的行为属于异常因素,表明其对虚拟货币交易的风险和可能收到问题资金有比较深刻的认知,可以据此推定其主观“明知”。

6、有的地方认为,认定行为人主观是否明知,应当考虑行为人是否属于虚拟货币交易“职业者”。

有的认为,行为人的不同身份,其注意义务也应当有所区别,比如:虚拟货币交易职业者,应当具有比普通用户或低频偶发的交易者更高的注意义务,即对普通用户和低频偶发的交易者认定明知时,标准应当提高;反之,对虚拟货币交易职业者或高频交易者(搬砖等),应当降低认定明知的标准,入罪从宽。但是关于职业者的标准,目前还不清晰,各地并没有统一的标准,但部分地方认为,雇佣他人从事虚拟货币交易或长期从事虚拟货币或以虚拟货币交易的获利作为生活的主要来源或有虚拟货币从业经历,可以认定为“虚拟货币职业者”。

7、有的地方认为,行为人不用自己的卡从事虚拟货币交易也属于可以推定其主观明知的理由之一。

2021年,我们在中部偏北部的一个县城办案,承办人就讲,行为人不用自己的银行卡从事虚拟货币交易,而雇佣他人,使用被雇佣人的银行卡从事虚拟货币交易,属于躲避监管(“做贼心虚”),足以推定行为人“主观明知”。

其实,大部分做得比较大的OTC商家,都有自己的工作室或团队,绝大部分OTC团队使用的银行卡都是团队成员及其亲属的卡,当然,也有少部分人使用租赁或购买的银行卡,后者的行为涉嫌妨害信用卡管理罪(此处不展开,后续文章详细分析)。这种观点,虽然过于主观,但是有些地方,还是受到了这种观点的影响。

8、有的认为,在推定行为人主观明知与否时,应当区分交易流水的大小。

有的认为,在掩饰隐瞒犯罪之外增设帮信罪,关键是要解决网络犯罪侦查难、取证难、惩治难的问题,过于严苛地认定标准不符合目前严厉打击网络犯罪的要求,因此对于帮信罪的主观明知的认定标准,可以相对降低。交易流水大的、交易频繁的,其社会危害更大,因此行为人需要承担更多的注意义务。

9、有的认为,在推定行为人主观明知时,还应当综合考虑“交易方式”是否存在异常。

《924政策》发布之后,虚拟货币交易呈现出“线上交易转线下交易”“线上线下相结合”“现金交易”“隐秘交易”等特点,因此,有的地方认为,在推定行为人主观是否明知时应当综合考虑“交易方式”是否异常,比如:线上比线下异常,现金比转账异常,头部交易所比山寨交易所异常,审核银行流水比不审核流水异常,正常沟通比使用境外非法加密聊天软件异常,差价过大或非正常返点比市价成交异常,偏僻场所成交比公共场所异常,陌生人交易比熟人交易异常,他人提供资金比自有资金交易异常………

链通刑辩在出差途中

我们认为:

1、单一因素均不足以推定行为人主观“明知”。

比如,听说过某个行业有冻卡或可能收到问题资金属于“泛化的可能性”,并不符合刑法的因果关系;虚拟货币的流水和帮信罪的流水应当明确区分,不能以虚拟货币交易的流水代替帮信的支付结算流水,必要时应当申请进行审计;“测卡”与正常的转账或消费难以区分,容易误判;线下现金交易选择偏僻的地方,有时候是资金方担心资金被抢夺等。

我们认为,仅以前述的一两种异常因素,推定行为人主观明知,一方面不够充分,另一方面,也难以使行为人心服口服,影响刑罚的效果。

2、对于虚拟货币交易类刑事案件主观明知的认定,缺乏统一的标准,指导案例也不多,容易造成同案不同判,或同事不同处理结果。

目前,对于帮信罪中“明知”的判定标准,不同地区,不同的办案人,或不同的辩护人,其认知和价值取向差异明显,同样从事虚拟货币交易,或同样做OTC的,或同样线下交易,或同样现金交易,或同样在某一平台做OTC,结局往往不同,有的地方仅对银行卡进行止付冻结,有的地方会刑事立案,有的地方不起诉,有的地方适用缓刑,有的地方一律适用实刑,有的地方定掩饰隐瞒罪………

链通刑辩团队到达威海

鉴于以上种种,我们建议:

1、对于虚拟货币交易引起的风控、止付和冻卡,建议相关机关向卡主或持卡人出具《告知函》,明确告知我国对虚拟货币交易的政策及其风险,告知函可以向其户籍所在地、经常居住地或缴纳社保的单位发送,也可以可通过实名认证的手机号或社交软件发送。若被明确告知其交易对象可能涉嫌电信网络诈骗犯罪,但行为后续仍继续交易的,则后续可作为推定主观明知的重要参考。

2、建议通过司法解释或典型案例的形式,对职业者、冻卡数量和次数等进一步明确。

3、通过司法解释或典型案例的形式,践行宽严相济的原则,明确异常交易的认定标准,比如价格异常的认定标准等。

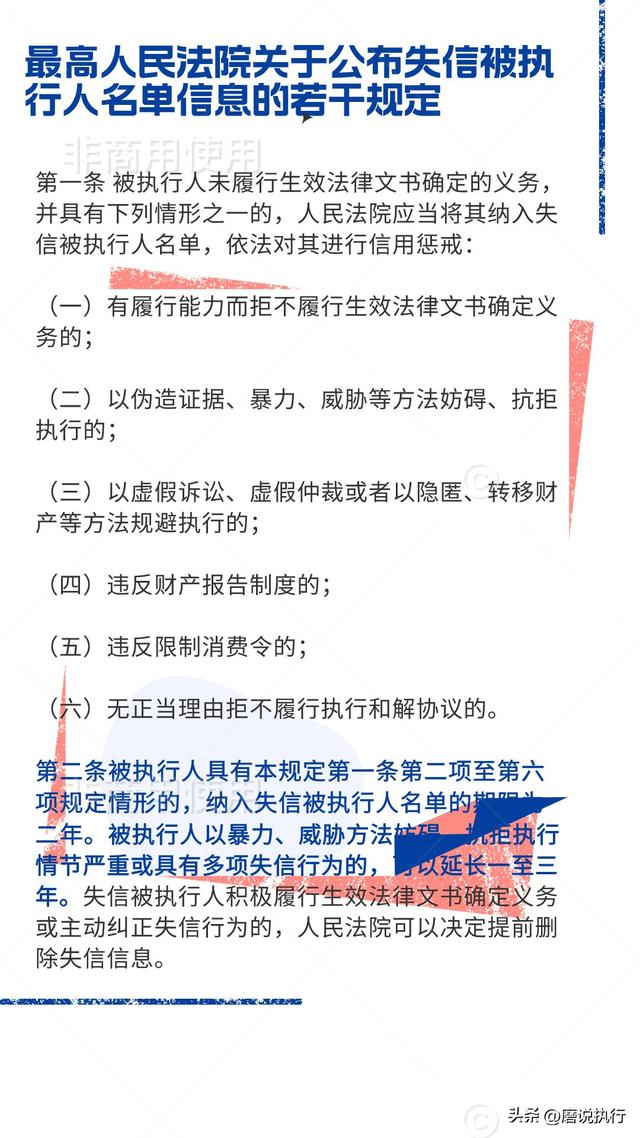

4、对于不构成犯罪的虚拟货币交易行为,以行政的手段加以规制,比如进入征信黑名单、银行卡非柜、出具告知函、签署承诺书或告知用人单位等。